دعم المقاومة: من الإسناد إلى الإسناد الاستراتيجي

المحاور:

- ثلاثية التحرير

- إكراهات البنية الرسمية

- خيارات الإرادة الشعبية

- أهداف الإسناد الاستراتيجي

- شروط الإسناد الاستراتيجي

بقلم: ماهر الملاخ

مقدمة:

المقاومة الفلسطينية، باعتبارها إرادة تحرر، رهانها قائم على أمرين: أن تجعل تكلفة الاحتلال عالية باطراد، وأن تحافظ على بقائها واستمرارها لتحقيق ذلك الهدف، عبر المطاولة لا المناجزة، حسب تعبير ابن خلدون.

غريمها الأول هو نظام الاحتلال الصهيوني، المدعوم ببنية عالمية وإقليمية، تفرض حالة الاستعباد والإبادة، وتمدّ ذلك النظام بكل أسباب الحياة والقوة. ولأجل ذلك، لن تستطيع تلك المقاومة تحقيق هدفيها السابقين، بدون إراداتٍ مسانِدة، تقع خارج بينة الاحتلال الصهيوني، وإن كانت واقعة تحت بينة النظام العالمي المساند لذلك الاحتلال. وبشهادة التاريخ، وواقع الجغرافيا، لم تنتصر أبدا أي مقاومة بغير إسناد ونصرة، ولم تنجح أي مساندة بغير خطة واستراتيجية.

واليوم، حينما نرى في الساحات كل تلك الحشود المسانِدة للمقاومة الفلسطينية، بقدر ما تمثّله من عامل إيجابي، في دعم المسيرة الطويلة والمريرة لتحرير فلسطين، بقدر ما نشهد ضعف جدواها في التأثير على الأحداث.

وعليه يجوز أن نتساءل: كيف يمكن لتلك المساندة العفوية، أن تصبح أكثر فاعلية وأقوى تأثيرا؟ وكيف يمكن لهذه الشعوب، أن تحقق وظيفة الإسناد المعجّل بنهاية الاحتلال؟ وما هي الإمكانات الكامنة لديها لتحقيق ذلك؟ وما هي الشروط الضرورية لتصبح فعّالة مؤثّرة في مشروع التحرير؟

منطلقين من معطى إيجابي واقعي: كون السلطة الإمبريالية الرأسمالية اليوم، بريادة و.م.أ، والتي هندست وقادت ورعت، مشروع تطبيع الأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني، قد فشلت، لحد الآن، في جعل ذلك المشروع، واقعا مقبولا ومستساغا على مستوى معظم هذه الشّعوب. بل لقد فشل ذلك النظام اليوم، حتى في إبقاء رأيه العامّ مؤيدا له، إذ تنبّه أخيرا، إلى حقيقة خرافة “التفوق الأخلاقي” للغرب، والتي تم الترويج لها، مدة أكثر من ثلاثة قرون.

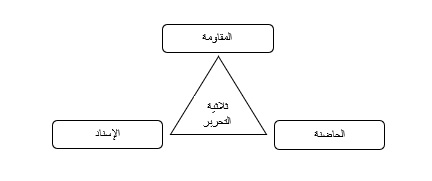

1. ثلاثية التحرير: حاضنة – مقاومة – إسناد:

لقد سبق أن أثبتنا، في مقال سابق (أصالة المقاومة)، طابع الشرعية القانونية للمقاومة، بمرجعيات القانون الدولي والمواثيق الأخلاقية العالمية. وبناء على تلك الشرعية، تستمد وظيفة الإسناد، في حد ذاتها، شرعيتها القانونية أيضا، باعتبارها وظيفة داعمة لوظيفةٍ شرعية. وهنا، سندعّم ذلك، بشرعية أخرى، هي الشرعية التاريخية، ضمن ثلاثية التحرير: حاضنة ومقاومة وإسناد: فعبر تاريخ تحرر الشعوب، لم يتحقق انتصار لمقاومة، بغير تكامل ثلاثية التحرير، والتي تتجلى في: الحاضنة الشعبية، كمولّد وحامٍ لإرادة المقاومة.. والطليعة المقاوِمة المقاتلة، كتجسيد لتلك الإرادة، وكجبهة تماسّ مباشر مع المحتل.. ثم المحيط المساند، كدائرة إمداد مادي ومعنوي للحاضنة وللمقاوم، وعامل إضعاف للمحيط الاستراتيجي للمحتل.

لقد تحققت ثلاثية التحرير هذه، في كل من الحالات التاريخية، بدون استثناء، كشرط ضروري لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال. كما تفاوت تأثيرها، عبر التاريخ، على مستويين اثنين: مستوى التعجيل بنهاية الاحتلال، ومستوى الإنهاء المباشر للاحتلال:

- إسناد عجّل نهاية الاحتلال:

ومن ضمن الأمثلة التي تعكس حالات إسناد المحيط التي عجلت بنهاية الاحتلال، حالة المقاومة الهندية، التي دامت قرنا من الزمن، فدور دول الكومنولث والضغط السياسي الأمريكي، كانا ضروريين للإقرار بحق الهند في الاستقلال، وذلك خلال حرب الاستقلال الهندية في سنوات 1857 و1947. إذ ساهم الدعم الدولي للمقاومة الهندية (المؤتمر الوطني الهندي والحزب الهندي المسلم) في تسريع عملية الاستقلال.

- إسناد أنهى الاحتلال:

ومن ضمن الأمثلة التي تعكس حالات إسناد المحيط، والتي أنهت الاحتلال بشكل مباشر، نجد ما يلي: في الحالة الجزائرية، استفادت جبهة التحرير الوطني من الدعم العسكري العربي الكبير، كما استفادت من الحملات الدولية والعقوبات الاقتصادية ضد الاحتلال الفرنسي، ودعم الأمم المتحدة والدول الأفريقية، والمنظمات الدولية، مثل حركة عدم الانحياز، خلال سنوات 1654 و1962. كما كان للدعم العسكري والمادي الكبير، من الاتحاد السوفيتي والصين، بالإضافة إلى حركات الاحتجاج العالمية، في حالة المقاومة الفيتنامية، ممثلة بجبهة فيت مينه (Việt Minh)، والجبهة الوطنية لتحرير جنوب فيتنام (فيت كونغ)، وجيش جمهورية فيتنام الديمقراطية (الشمالية)، ضد فرنسا والولايات المتحدة.

2. إكراهات البنية الرسمية:

في الحالة العادية، تتطابق إرادة الأنظمة الحاكمة مع إرادة شعوبها، إذ تكون الأولى إفرازا طبيعيا للثانية. غير أن تلك الحالة اليوم، لا تنطبق على معظم الوضع العربي والإسلامي. لم يأت ذلك الاستثناء صدفة، وإنما جاء نتيجة صراع حضاري شرس، خلال القرون الثلاثة الماضية، أفضى إلى اجتياح القوى الشمالية لدول الجنوب، ونال العالم الإسلامي قسطا وافرا وعنيفا من ذلك الاجتياح. فتشكّل النظام العالمي الجديد، وبنى مؤسساته وشرعيته الدولية، لتحقيق هدف مركزي: “استدامة السيطرة على دول الجنوب“. وكان من مقتضيات تلك الاستدامة: “الإشراف المباشر، على تشكيل بنيات وأنظمة دول الجنوب، لتخضع إرادة حكامها لإرادة النظام العالمي للحلفاء“. وذلك بواسطة عملية دؤوبة، تراوحت بين استراتيجيات سياسية (اتفاقيات كامب ديفيد 1978) واقتصادية (مساعدات مصر، عقوبات إيران) ومالية (إغراق دول المنطقة في الديون) وعسكرية (القواعد العسكرية وحرب العراق 2003) وثقافية.

وبذلك أصبحنا أمام معضلة مزمنة، تتجلى في “تناقض إرادة معظم الأنظمة العربية والإسلامية، مع إرادة شعوبها“.. وكانت فلسطين، هي المجال الأوضح لتلك الحالة من التناقض، الذي ظل خفيا منذ 1948، حتى انكشف عند توقيع اتفاقية كامب ديفيد سنة 1978.

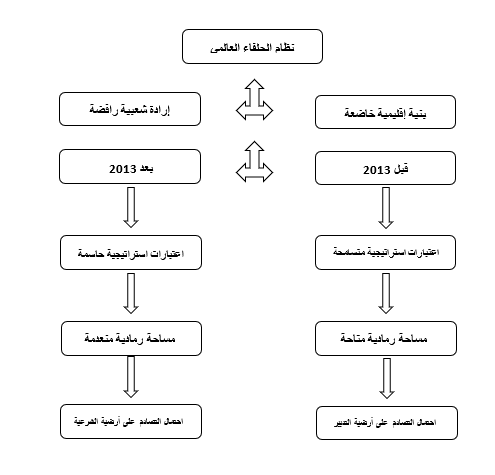

ونظرا للمأزق الاستراتيجي الذي تعيشه و.م.أ اليوم، والذي استجد منذ 2013، (كما فصلنا فيه بإسهاب في مقالة: الرياح التي حركت الطوفان)، فقد ضاعفت ضغوطها على أنظمة المنطقة، لتأخذ موقعها النهائي من موضوع الإدماج القسري للكيان الصهيوني في النسيج العربي، وهو ما يعني أن المنطقة الرمادية التي كان مسموحا بها من قبل، قد ضاقت على معظم حكام المنطقة، إلى أبعد الحدود، فجاءت معركة الأقصى، لتكشف ذلك الواقع بشكل أكبر:

لقد تجلى مستوى الإكراه، الذي تعيشه بنية معظم الأنظمة العربية والإسلامية، في الشلل التام الذي عكسته الجامعة العربية والمنظمة الإسلامية للتعاون: إذ كانت آخر قمة عقدتها منظمة التعاون الإسلامي في ديسمبر 2023، وقد اكتفى بيانها الختامي، بالتأكيد على “مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”. أما جامعة الدول العربية، فقد كانت آخر قمة لها في عمان 2017، وتضمن بيانها الختامي التعبير عن “الاستعداد لتحقيق “مصالحة تاريخية” مع إسرائيل، مقابل انسحابها من الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967م”. عبارات مسكوكة خارج التاريخ والجغرافيا.

ومع أن معركة طوفان الأقصى، هي أكبر حرب يخوضها الفلسطينيون ضد إسرائيل، والتي تجاوزت 310 يوما، إلى حدود كتابة هذا المقال، ومع ما صاحب ذلك من جرائم إرهابية وصلت إلى مستوى الإبادة الجماعية.. فإن كل ذلك لم يحرك أيا من تلكما المؤسستين، لعقد “قمة طارئة” ولو من باب “رفع العتب”. ولا دفع بأي نظام من تلك الأنظمة المطبعة، أن تتراجع، ولو شكليا عن مسار التطبيع، مما يدل دلالة واضحة على نهاية ما كان يسمى “الأمن القومي العربي” أو “الجامعة الإسلامية”، وعلى مستوى الارتهان البنيوي الذي أصبحت عليه تلك الأنظمة لدى الكيان الصهيوني.

وباستحضار طبيعة الظرفية الاستراتيجية التي يعيشها النظام العالمي لحلفاء الأطلسي، يمكن أن نفهم أسباب هذا التردي لدى معظم تلك الأنظمة العربية والإسلامية، وعدم إمكانية استجابتهم لمطالب تلك الحشود. أما على مستوى البنية القُطرية للأنظمة الرسمية، فقد جمع معظمها، سمة ثبات التطبيع مع الكيان الصهيوني، مع تفاوت في الإعلان عن دعم المقاومة ومعاداتها: فعلاقة تلك الأنظمة بإسرائيل لم تتأثر، ولو بأدنى الدرجات، مع كل ما يجري من عدوان غير مسبوق على الشعب الفلسطيني. كما لم تتأثر أو تستجِبْ، لكل تلك الاحتجاجات الشعبية التي عمت حتى معظم العالم. بل لقد كان من بين تلك الأنظمة، من ساهم، بالموازاة مع جرائم العدو يوميا، في خنق القطاع قتلا وتجويعا. في مقابل إمداد العدو الصهيوني، عبر تدشين جسور برية وبحرية وجوية. في حين وصلت درجةً من الانحدار ببعضها الآخر، إلى مستوى المشاركة العسكرية مع حلف الدفاع عن الكيان، وتوفير الزاد من الطاقة والمواد الغذائية لسفنه الحربية. وهو ما ينذر بما كنا قد أشرنا إليه في مقال سابق (الرياح التي حركت الطوفان)، بمرورهم إلى المرحلة الرابعة، والتي عنوانها: “لا سلام مع وجود فلسطين”.

3. خيارات الإرادة الشعبية:

من مقتضيات الحكم الرشيد، كما تشير إليه المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدي الأمم المتحدة، أن تقوم الدولة ب”تحقيق المشاركة الفعالة، والشراكات المتعددة الجهات الفاعلة”، وهو ما يعني عرض أي توجه استراتيجي جديد، له تبعات عميقة على هو الشعب والدولة، بعرضه على المؤسسات الممثلة للشعب، إن لم يتطلب أصلا حوارا وطنيا واسعا، أو استفتاء شعبيا حقيقيا. خاصة إذا كان ذلك التوجه الاستراتيجي، يمس، بما نسميه “التعاقد المركزي” بين الأنظمة والشعوب، باعتبار ارتباطه بطبيعة الهوية الحضارية.

وهو ما لم تقم به أي من تلك الدول المطبعة، لعلمها المسبق بالموقف الشعبي الغالب. وبذلك تكون تلك الدول قد خالفت تعاقدها المركزي بينها وبين شعوبها، مما يهدد بإضعاف شرعية وجودها كلما تورطت أكثر في مسار التطبيع.

منذ بدايات توجه الأنظمة العربية نحو التطبيع مع العدو الصهيوني، أصدر الشيخ محمد مهدي شمس الدين رسالته: “التطبيع ضرورات الأنظمة وخيارات الأمة”، وذلك ستة 1994، رغبة منه في صون طاقات الشعوب من الاستنزاف في صراعها مع الأنظمة، وصون الأنظمة من أن تتعرض لاهتزاز استقرارها، على أرضية التناقض الحاصل في العلاقة مع الكيان الصهيوني. مستضمرا أيول النظام الصهيوني إلى الزوال، بفعل تصاعد المقاومة، وتواتر مساندة الشعوب.

غير أن الضرورة التي حدّها في مقولته تلك، لا تتجاوز “التطبيع البارد”، الذي لا أثر له على إمداد الكيان الصهيوني بأسباب الوجود والاستمرار. وفي ذلك السياق قال برسالته:”نحن استنبطنا مقولة ضرورات الأنظمة وخيارات الأمة، ولكننا نرى في كثير من الإقدامات التي أقدم عليها بعض الرؤساء الحكام، والحكومات العربية، أمراً يتجاوز هذه الضرورات، لم تكن تدعو الضرورة إلى عقد مؤتمر في الدار البيضاء (أكتوبر 1994)، لم تكن تدعو الضرورة إلى استقبال العدو / ورئيس وزراء العدو في هذه الدولة أو تلك، وفتح شهية إسرائيل على اختراق الصف العربي بهذا الشكل السافر الفاجر الذي يستهين بكل المقدسات.. هذا أمر زائد على الضرورة، أمر يصل إلى حافة الخيانة، والأمة بخياراتها لا يمكن أن تقف موقف اللامبالاة من هذا الاسترسال اللامبالي بمصالحها وكرامتها ومصيرها.”

كما ميز بشكل أوضح في خطبة صلاة جمعة يوم 30 دسمبر 1994: “إن التطبيع بجميع أشكاله: الثقافية والسياسية والاقتصادية، داخلة في خيارات الأمة وليس في ضرورات الأنظمة، وإذا كانت الأنظمة التي تريد أن تتهاوى تحسب أنها باستقبال رموز العدو الإسرائيلي، وبخضوعها غير المبرر لجميع شهوات السياسة الأميركية، أنها تحمي نفسها نقول لها: إن الحماية والاستقرار الداخلي يأتيان من الإستجابة إلى خيارات الأمة، من المحافظة على كرامة الشعوب ومصالحها وإلا فإن القوى الكبرى لا تستطيع أن تضمن استقراراً داخلياً لهذه الدولة أو تلك بالرغم من شعوبها.. حذار حذار لأي مجلس نيابي أن يسن قوانين تطبيع، إنه يفقد بذلك أبسط مظاهر شرعيته، ويخون الأمة والمجتمع. وأية حكومة تقدم على تنفيذ قوانين تطبيع، واتخاذ قوانين تطبيع تخون شعبها، وتخون الأمة.”

وبناء على ما سبق، فإننا أمام أنظمة خارقة لتعاقداتها المركزية مع شعوبها، ومتجاوزة سقف ضروراتها، بما يجعل تلك الشعوب في حل من التزامات أنظمتها مع الكيان الصهيوني، ما دامت لم تكن جزء من ذلك التعاقد.

وفي ظل كل ذلك، يطرح السؤال التالي: كيف تستطيع الأمة اليوم، تحقيق الإسناد الواجب للمقاومة الفلسطينية، مع وجود أنظمة، تتفاوت مواقفها بين العجز والتواطؤ، مع تفادي الاصطدام المدمِّر بتلك الأنظمة؟

واليوم بالذات، نجد أن مجالات تحرك الشعوب، أصبحت متاحة أكثر من أي وقت مضى، للفعل والتأثير في معركة مقاومة تنفيذ المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة. وبالتالي فإن معظمها، أي تلك الشعوب العربية والإسلامية، وللأسف الشدسد، مقبلة على مرحلة من التناقض المباشر مع معظم تلك الأنظمة، على أرضية شرعية الحكم، وليس فقط على أرضية خيار التدبير. وهو تناقض ستكون تكلفته عالية. ومن الممكن أن تخفّ تلك التكلفة، كلما كان الارتهان الرسمي في ذلك المشروع محدودا، أو كانت الإرادة الشعبية الداخلية متدنية. وهو ما يوضحه الشكل المصاحب:

4. الأهداف السبعة للإسناد الاستراتيجي:

أمام إكراهات البنية المحلية للشعوب، والبنية العالمية للأنظمة، تظل وظيفة الإسناد الشعبية متاحة إلى حد كبير، ومستعصية على التحكم إقليميا وعالميا. وحتى تصبح تلك الوظيفة وظيفة فعالة، لا بد أن تتحول من حالة العاطفية والعشوائية والموسمية، إلى حالة عقلانية منتظمة استراتيجية. ولقد علمتنا المقاومة أن اعتماد “الهندسة العكسية” هو السبيل الأنجع للمقاومة، وبالتالي فهو السبيل الأنجع للإسناد. واعتمادا على ذلك المبدأ، علينا أن نستحضر، العناصر الاستراتيجية للمشروع الأمريكي والصهيوني في المنطقة، حتى نفرض هندسة استراتيجية معاكسة. وحسب مقالنا السابق (الرياح التي حركت الطوفان)، فقد ركزنا على عناصر ذلك المشروع والمتجلي في : احتواء حالة الحرب، وتوسيع المياه الإقليمية، وإعادة تشكيل الأمن القومي، وعزل الأمن القُطري عن القومي، وعزل التطبيع عن مصير فلسطين. ونضيف عليها هنا: إنهاء حالة المقاومة وتغيير الواقع الديمغرافي على الأرض. وهما الهدفان اللذان ما فتئ الكيان الصهيوني يعلن إعلاميا عن أولهما، ويقترف عمليا ثانيهما، خلال هذه المعركة الجارية.

وبناء عليه، يكون أمام الإسناد الاستراتيجي، أن يسير في عكس اتجاه الأهداف الاستراتيجية للمشروع الأمريكي الصهيوني، وذلك باتخاذ الأهداف التالية، و التي نوردها حاليا باختزال، تفاديا للإطالة:

- توسيع حالة الحرب ضد العدو الصهيوني: وهو ما تقوم بجزء منه المقاومات المسلحة الفلسطينية في الضفة الغربية، المجال الأخطر بالنسبة للكيان الصهيوني، والمقاومة الخارجية المساندة: اللبنانية واليمنية والعراقية، وهو ما يحتاج إلى مزيد من التقوية والتصعيد والتوسيع، ليتحقق بشكل كامل.

- تضييق المياه الإقليمية في وجه الكيان الصهيوني: وهو ما تختص بجزء منه المقاومتان المساندتان: اليمنية اليمن والعراقية، وما يحتاج إلى فاعلين جدد، لهم تماس مباشر بخطوط إمداد العدو الصهيوني.

- الحفاظ على الأمن القومي الأصيل للأمة: وهو دور النخبة من علماء الأمة لمنع استشراء الطائفية المستعدية لأبناء الأمة، سنة وشيعة، في مقابل القبول بالعدو الاستراتيجي لها، ومنع التفريط في أي مجال استراتيجي لها.

- استمرار ربط الأمن القُطري بالأمن القومي: وهو دور المخلصين من ساسة الأمة، ومفكريها، للتوعية بوحدة الانتماء والمصير، والوقوف عمليا في وجه الإغراءات العاجلة والوهمية، مثل: الإيهام بالاعتراف بحق شرعي لهذا البلد، أو رفع الحظر الظالم عن ذاك البلد، أو التلويح بالوعود الوردية بالتنمية المغشوشة للبلد الآخر..

- تقوية علاقة مصير فلسطين بمصير الأمة: كما تقع مسؤولية هذا الهدف الخامس، على عاتق النخب الفكرية والعلمائية والفنية، والمدنية، والنقابية، وغيرها.. حتى تقف في وجه محاولات العزل المستمرة لفلسطين عن الموقف من الكيان الصهيوني.

- تقوية شوكة المقاومة: وذلك عن طريق الدعم المادي والمعنوي والإعلامي بكل أشكاله، حتى تحقق المقاومة هدفي الاستمرار، والقدرة على جعل حياة الاحتلال مستحيلة.

- تثبيت الإنسان الفلسطيني على الأرض: وذلك عن طريق كل اشكال إعادة إعمار البنية التحتية وإغاثة الإنسان الفلسطيني، سواء بالقطاع والضفة والقدس أو غيرها.

5. الشروط الأربعة للإسناد الاستراتيجي:

ولتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية السبعة، لا بد من تحقيق أربعة شروط:

- الإسناد المصيري بدل الإسناد الاعتباري:

لم يكن لشعار: “فلسطين قضية وطنية” مصداقية بالقدر الذي هو عليه اليوم: فالارتباط المباشر بين مصير فلسطين، ومصير بقية الشعوب العربية والإسلامية أصبح أكثر وضوحا من أي وقت مضى. فإذا كان التناقض بالأمس، قائما بين معظم الأنظمة العربية والإسلامية وبين إرادة شعوبها، فقد ظلت تلك المساحة الرمادية توفر فسحة معتبرة، للمناورة بين الأنظمة وشعوبها. وهو ما سمح بتأجيل الارتهان التام في المشروع الأمريكي والصهيوني. أما اليوم، وأمام المستجدات الاستراتيجية لرائدة نظام حلفاء الأطلسي، فإن تلك المساحة الرمادة قد انتهت تماما، وانتهت بانتهائها أي مرونة أمريكية مع الأنظمة العربية والإسلامية، لصالح الضغط المباشر والمتطرف عليها.

هذا المعطى الخطير، هو ما يعرّض شعوب الأمة برمتها إلى خطر التدمير الحضاري التام، لتصبح مرتهنة بشكل غير مسبوق لمصلحة ذلك النظام العالمي، ليعبث بهويتها، ابتداء من التحكم في المقررات الدراسية وقيمها الأخلاقية، وانتهاء بمصالحها الاقتصادية والاستراتيجية. فهذه التغيرات السريعة الجارية اليوم، ستؤدي لا محالة إلى زعزعة استقرار العلاقات البينية التحالفات والترتيبات الأمنية القائمة، وهو ما ينذر بعواقب لا يمكن التنبؤ بها. وهو ما بدأت تبرز أولى إرهاصاته في شمال إفريقيا، بين المغرب والجزائر.

فأي انخراط إسنادي للأمة اليوم، عليه أن يتجاوز الحافز الاعتباري لدعم قضية فلسطين، إلى الحافز المصيري والوجودي.

- الإسناد المتوازي بدل الإسناد الارتجالي:

لا يمكن للإسناد أن يكون فعالا دون أن يكون متوازيا مع حالة المقاومة، لا يزايد عليها ولا يتوانى عنها. انسجاما مع مبدأ: “لكل حدث في ساحة المقاومة، صدى مباشر في ساحة المساندة.” وبالتالي، فعلى القوى المساندة للمقاومة أن يتساوق فعلها مع فعل المقاومة، مع اختلاف في المواقع وتنوع في الوظائف، وذلك على ثلاث مستويات:

– مستوى منطلق الفعل: فكما ان المقاومة تنطلق من منطلق أن الاحتلال تهديد وجودي لشعبها، فكذلك القوى المناهضة للتطبيع ينبغي أن تستحضر أن الانخراط في التطبيع تهديد وجودي لأمن أوطانها واستقرارها وازدهارها. وهو ما أكدنا عليه في المحور السابق. وهذا ما نعتبره تعديلا ضروريا في منطلق الإسناد، من الدافع المعنوي المتعلق بقيم الوحدة والنصرة، الى الدافع الوجودي المتعلق بقيم الهوية والاستقرار والاستمرار.

– مستوى موقع الفعل: فإذا كان موقع المقاومة هو التماس المباشر والمستمر مع الاحتلال، وبالتالي فهدفها يكون هو تدمير بنية ذلك الاحتلال، فإن على قوى إسناد المقاومة أن تكون في تماس مباشر ومستمر مع قوى التطبيع، وبالتالي يكون هدفها هو إفشال وظيفة ذلك الإسناد للاحتلال، باعتبار أن أي تطبيع ما هو في نهاية الأمر إلا إسناد للاحتلال، مهما تغطى بمسوحات مكشوفة. وبالتالي، تتفادى القوى العاملة ضد التطبيع في أوطانها، ما أمكنها التفادي، أي صدام مباشر مع بنية النظام المطبّع، في مقابل أن تجعل أولى أولوياتها إفشال إسناد تلك الأنظمة للاحتلال، عن طريق إفشال التطبيع.

– مستوى هدف الفعل: فكما أن المقاومة هدفها مزدوج: يتجلى في رفع تكلفة الاحتلال في أفق أن يصبح الاحتلال مستحيلا، وأن تحافظ على وجودها في أفق أن تصبح بديلا للاحتلال.. فكذلك على القوى العاملة المساندة لها، أن تجعل تكلفة التطبيع في بلدانها عالية، في أفق أن يصبح التطبيع مستحيلا، وأن تحافظ على وجودها في أفق أن تنجح في تحقيق هدفها.

- الإسناد التنفيذي أفقا للإسناد التعبيري:

يكاد الشكل الأساسي لحركة الإسناد القائمة الآن، لا تخرج عن الإسناد التعبيري، أو حالة “إسماع الصوت”. غير أن ذلك الشكل، بقدر ما له من دور تعبوي تربوي، يجعل القضية حية في الوعي والوجدان، بقدر ما هو اليوم، عاجز عن إحداث إي تأثير يذكر على مستوى القرار السياسي، وذلك راجع بطبيعة الحال، للأسباب التي سبق طرحها.

إن أصل الهدف، للفعل الجماهيري الاحتجاجي، هو “إسماع الصوت” بشكل سلمي، ضمن قواعد التدافع، لمؤسسات القرار، بافتراض أنها ربما غير واعية، بما فيه الكفاية، بحجم الرفض لدى الرأي العام، الذي تتبناه الجماهير، بخصوص قضية من القضايا، أو موقف من المواقف.. فيأتي الاحتجاج للتعبير عن الموقف، بقصد تغيير القرار موضوع الاحتجاج.

هذا من حيث الأصل، أما من حيث الواقع العربي، فإن العمل الاحتجاجي الجماهيري العربي، كان في مرحلة ما قبل “الاتفاقيات الإبراهيمية”، أي منذ 13 أغسطس 2020، هدفه إسماع الصوت” بشكل سلمي، ضمن قواعد التدافع، لا لمؤسسات القرار الداخلية، لكونها لا تولي كبير اهتمام لطبيعة تلك الاحتجاجات. ولكن لمؤسسات القرار الخارجية، حتى تحرجها أمام ناخبيها، كونها تدعم أنظمة لا تولي اهتماما لآراء شعوبها. فتضغط المؤسسات الخارجية على الداخلية، تحت طائلة التهديد بقطع المساعدات وتوقيف تقديم القروض.

تلك كانت الحالة سابقا، وكثيرا ما كانت الجماهير المحتجّة تفلح في إنجاح تلك اللعبة المؤسفة. أما وأن ذلك “المنجد الخارجي”، قد كشف عن حقيقة “شره المطلق” فإنه لم يعد يمارس أدنى ضغط على مؤسساتنا الداخلية، بل على العكس من ذلك تماما، أصبح النظام العربي اليوم، يتلقى المكافآت الخارجية كلما استطاع أن يقاوم الاستجابة لتك الأصوات. وبذلك الاعتبار، قد يغدو ما نستمر في القيام به، أن يكون “فعلا جادا” واقع في “مربع عبث”. وبالتالي يغدو ذلك الفعل الجاد في حد ذاته، فعل عبث، لا من حيث طبيعته الأصلية، ولكن من حيث المربع الذي يتحرك ضمنه.

فكل إسناد لا يكون سقفه أن يتحول الى معركة مباشرة (كما يفعل اللبنانيون واليمنيون والعراقيون)، مع أنه ليس من الضروري ان يتحول عمليا الى معركة مباشرة، هو إسناد غير استراتيجي، لأنه، من حيث لا يدري، يخدم واقع العجز من حيث يريد أن يحقق الدعم للمقاومة.

وبناء على هذا الواقع المستجد، فإن على قوى الإسناد أن تغير استراتيجيتها، لا لكي تلغي الخيار التعبيري في احتجاجها، ولكن لتقرنه مع الخيار الإنفاذي، وذلك بإبداع أشكال متعددة لفرض حالات وأوضاع اعتراض مناقضة لحالات وأوضاع التطبيع، انسجاما مع مبدا: “فرض الحالة بالحالة واستبدال الوضع بالوضع”: وأول وضع ينبغي فرصه هو الحالة الاجتماعية والنفسية، بجعل التطبيع مرفوضا اجتماعيا ونفسيا، على كل المستويات الإعلامية والفنية والتعليمية. ثم مواجهة الحالة الاقتصادية، بعدم التعاون الاقتصادي، ورفض تصريف أعمال إدارية وتنفيذية تخدم مشروع التطبيع، ورفض تنفيذ أي أمر تطبيعي بشكل فردي وجماعي وقطاعي وشامل.. إلى إن يصل إلى الاضرابات القطاعية ثم العامة، إلى أن يصل الأمر إلى “حالة عصيان شاملة”. وأخيرا فرض الوضع التشريعي، بجعل الحالة التطبيعية حالة غير شرعية، تاريخيا ودستوريا وقانونيا.

إن الانتقال الى من خيار “إسماع الصوت” إلى خيار “فرض الحالة”، ولو حتى بشكل رمزي في البداية، ليتحول الى شكل فعلي، هو أمر حيوي وضروري، وتقتضيه جدية النضال الجماهيري. فأسلوب “المقاطعة” لم ينجح لأنه ينتمي إلى الشكل التعبيري، بل لكونه شكل من الأشكال التنفيذية، وأسلوب من أساليب “فرض الحالة”. وهو إنجاز لا بد أن يستمر ويتصاعد إلى أبعد حد، وفي كل المجالات.

وتبقى الحركة العالمية الخارجية المساندة لفلسطين، هي أكثر وعيا بالأشكال التنفيذية، مثل اعتماد ما قام به طلبة جامعة كاليفورنيا ديفيس حين فرضوا على إدارتهم تبني قرار سحب للاستثمار (20 مليون دولارا) من الكيان الصهيوني ومن الشركات المتعاملة معه، وذلك يوم يوم 16 فبراير 2024. ومثله ما قام به المتظاهرون الأمريكيون في سان فرانسيسكو، يوم 12 مارس 2024، حين أغلقوا الصالة الدولية بالمطار إغلاقا تاما، وعطلوا حركة جميع الطائرات المغادرة خارج أمريكا لمدة 158 دقيقة، وهي عدد ما يماثل أيام الحرب على غزة، وهو أسلوب عملي رمزي قوي. ويماثله في الرمزية، ما قامت به المناضلة الأمريكية الأصلية كالينا لورانس، فجر 2 نوفمبر 2024، حين نزلت بزورقها التقليدي في مياه ميناء تاكوما، للتصدي للباخرة العسكرية الأمريكية، التي تحمل الأسلحة الفتاكة الموجهة إلى الكيان الصهيوني. وسرعان ما انضم اليها العديد من أبناء قبيلتها، لينجحوا في تسجيل تأخير للسفينة مدته ست ساعات. ولا ننس حركة مقاطعة المؤثرين في التواصل الاجتماعي غير المناصرين لشعب فلسطين، والمسماة بعملية “المقصلة الرقمية”، والتي دُشّنت بوسم “BLOCKOUT2024#”، فأفقدتهم ملايين المتابعات خلال أيام قليلة.

- من الإسناد الخارجي إلى الميثاق العضوي:

إن تقلص المسافة بين ما يحاك لفلسطين، وما يحاك للأمة العربية والإسلامية برمتها، يجعل من الواجب، أن تتقلص، في مقابله، المسافة بين الإسناد الخارجي والانخراط العضوي. فإذا كانت المقاومة، قد نجحت في الاستمرار في المناجزة مدة عشرة شهور، لغاية كتابة هذه السطور، وإذا كان مشروع المقاومة لن يتوقف بعقد صفقة إطلاق أسرى، ولا بوقف إطلاق النار.. فإننا اليوم، وأمام كل ما سبق، مطالبون بتبني عنوان: “وحدة المصير إلى غاية التحرير”، وبالتالي يكون من الواجب علينا أن ننتقل من موقف الإسناد الخارجي إلى موقف الانخراط المباشر، دون أي استثناء، وفق ما تقتضيه مرجعية المقاومة ومصلحتها الحيوية، ووفق ما يقتضيه الأفق الزمني للتحرير النهائي.

وللأسف، كثيرا ما وجدت المقاومة نفسها وحيدة في المعركة، وكثيرا ما تطلب ، حتى من نخبة أبناء الأمة، فترة من الزمن كي يستوعبوا، وإن استوعبوا فيتطلب منهم وقتا إضافيا حتى يتحركوا، وإن تحركوا فبمستوى أقل مما هو مطلوب به أن يؤثروا. هذا التفاوت في الاستجابة، بين المقاومة والأمة له أسبابه التي لا تخفى: فحالة المقاومة متجاوِزة حالة عموم الأمة، إن على مستوى الوعي الفكري، أو على مستوى الاستعداد النفسي، أو على مستوى الجهوزية المادية.

إننا اليوم، مطالبون أن نعمل على تفادي هذا التفاوت النكد، بأن نشتغل على نقل “حالة المقاومة” إلى “حالة الأمة” برمتها. ولن يتحقق ذلك، دون تنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج التي تخدم هدف “فلَسطنة الأمة”، إن صحّ التعبير. لمواجهة برامج “صهينة الأمة”.

ومن ذلك نقترح بعجالة مبادرتين، على سبيل التقريب لا الحصر، حيث ربما يأتي الوقت للتفصيل فيهما وفي غيرهما لاحقا:

الأولى: مبادرة الحضور المشتبك: ونقصد به استغلال حالة “الانفتاح التطبيعي”، خاصة بالنسبة للدول التي فتحت خطوط التواصل من وإلى فلسطين المحتلة. حيث بالإمكان تنظيم رحلات زيارة وصلة رحم، مع إخوتنا الفلسطينيين، شدا لأزرهم ومواساة لهم، ورفعا للحصار المفروض عليهم، مع الاستعداد للاشتباك المباشر مع العدو الصهيوني، في ساحات القدس وأبواب الأقصى، كلما دعت لذلك الضرورة. (ومن المتوقع أن لا يحظى هذا الاقتراح بكثير تحمس في الوقت الراهن، لكن وقته لا محالة آت.). وفي هذا السياق يمكن أن نستحضر مثال عملية “سفينة مرمرة” بتاريخ 31 ماي 2010، التي استشهد فيها 17 تركيا.

الثاني: ميثاق الأخوة الفلسطينية: ونقصد به إحياء سنّة المؤاخاة بين كل عربي ومسلم وبين كل فلسطيني، يكون كل منهما على اتصال مباشر بالآخر، يتابع أحواله، ويراعي حاجاته ومصالحه. إذ من شأن هذه التوأمة الروحية المباشرة، أن تنقل التعاطف مع القضية الفلسطينية، من طابعها العام، إلى طابعها الشخصي الإنساني. إنه من شأن هذا الميثاق أن يجعل فلسطين قضية “ثأر شخصي”.

ليس المهم هو الاتفاق على تبني هاتين المبادرتين بحد ذاتهما، أو الاختلاف حولهما، بقدر ما يكون الأهم تحقيق الانتقال من موقف الإسناد الخارجي إلى موقف الانخراط المباشر، بأفكار مبدعة وفعّالة.

خاتمة:

إن واجب الإسناد لفلسطين، لم يعد أمرَ اختيار أخلاقي، بقدر ما غدا قضية ضرورة استراتيجية لهذه الأمة: فإذا كانت معركة الطوفان قد اكتسبت شرعيتها من أصالة معنى المقاومة ومن الأخلاقيات الإنسانية التي بُنيت عليها مبادئ القانون الدولي.. وإذا كانت قد جاءت في سياق مواجهة تداعيات منطق الحرب المفروضة أمريكيا على المنطقة العربية، فإنه لا يمكن أن تُستثمر نتائج هذه المعركة المجيدة دون تحقيق إسناد استراتيجي من جهة الأمة، لا يحرر فلسطين فحسب، بل يحرر كل الأمة برمتها، ويخرجها من حالة الاحتباس الحضاري إلى حالة الشهود والعمران.

وبهذه المقالة، “إسناد المقاومة”، نكون قد أتممنا “ثلاثية الطوفان”، التي بدأناها بمقالة “أصالة المقاومة”، ثم أتبعناها ب”سياق المقاومة”، عسى أن نكون قد ساهمنا، ولو بالنزر القليل، بتجلية طبيعة الواجب، وطبيعة المعركة التي لا تزال نارها موّارة غامرة، ودماء شهدائها وجرحاها نضّاحة سائلة.